基于单元学习(研习)任务的统编高中语文教材系统化教学设计研究

湖南省教育厅 时间:2024-12-06

长沙市中小学教师发展中心厉行威正高级教师主持完成了湖南省教育科学“十四五”规划2021年立项一般资助课题《基于单元学习(研习)任务的统编高中语文教材系统化教学设计研究》(课题批准号:XJK21BJC012)。

一、内容与方法

(一)研究目标

进行新课标背景下统编高中语文教材系统研究;开展基于“单元学习(研习)任务”的系统化教学设计研究,生成《必修》和《选择性必修》教材中各个读写单元的单元系统化设计案例和若干个单元系统化视域下的教学设计范例;初步探索整本书阅读的教学策略,生成教学案例;探索构建单元(任务群)系统化教学设计模型和单元系统化视域下的教学设计模型。旨在提升高中语文教师课标理解、教材解读、教学设计与实施的能力,以提高教学效益,有效促进学生语文核心素养的发展。

(二)研究内容

在课题立项和开题阶段,确定只针对《必修》和《选择性必修》中的22个读写单元进行系统化教学设计研究;但在研究过程中,基于一线教师的实际需求和教学困惑,拓展了研究范围,加入了单元系统化视域下的单篇、群文教学设计与实施研究和整本书阅读教学的相关研究。

因为课标指出“选修课程,学生可自由选择学习”,落实选修课程的5本《选修》教材主要基于学生的个性化发展、满足学生自主选修的需要,并不做学校统一教学的要求,所以本课题研究虽然关照《选修》教材,但不对其做具体深入的研究和探讨。

(一)教材结构化统整解读

1.统编高中语文教材编写特点研究。研究统编高中语文教材的编写理念、原则、特点和结构体例、栏目内涵等。

2.教材结构化统整解读Ⅰ:研究读写单元内各栏目之间的关联。研究教材读写单元内部四个栏目之间的内在联系,并将其结构化,加以图示;重难点在于先深入解读文本,由此研究文本解读的策略和方法,在深入解读文本、充分发掘文本个性的基础上,根据“单元导语”和“单元学习(研习)任务”“学习提示”确定其教学功能和教学点。

3.教材结构化统整解读Ⅱ:书册、单元之间的关联。研究三类教材之间的联系,研究《必修》和《选择性必修》各单元(任务群)之间的纵横联系并将其结构化。

(二)系统化教学设计范例创建

1.系统化教学设计文献及理论研究,为单元设计提供学理依据。

2.在教材研究和文献研究的基础上,进行基于“单元学习(研习)任务”的系统化教学设计,完成22个读写单元的系统化教学设计案例;进行单元系统化视域下的单篇和群文教学设计和实施研究,创建相关设计案例。

(三)任务群模型化推广试用

1.对模型构建进行文献研究,明确模型建构的要素、结构、功能、目标。

2.选取部分单元系统化视域下的教学设计进行教学实施和观摩展示,进行反思、评价、改进。

3.依据单元系统化/系统化视域下的教学设计与实施的大量具体案例,探索构建基于“单元学习(研习)任务”的系统化教学设计模型、单元系统化视域下的教学设计模型和整本书阅读教学策略,并推广辐射。

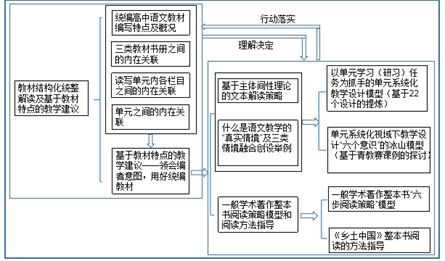

研究主要内容框架简要图示如下:

图1:主要研究内容框架图

(三)研究方法

文献研究法:研究各类相关文献,了解、思考、评价新课标理念、单元系统化教学设计的理论与实践、任务群教学的策略方法、统编高中语文教材的设计与实施、教材文本解读相关研究状况,在此基础上创意构建教材各单元之间和单元内部各栏目内容之间的结构图示,创新系统化教学设计。

调查研究法:以问卷调查、走访座谈等方式了解教师对新课标理念和统编高中语文教材的理解和认识情况,以及教材理解和教学设计、实施的疑难与困惑;了解学生对教材和教学的态度和看法。

行动研究法:依据单元特点进行单元系统化/系统化视域下的教学设计,选取部分设计开展教学活动,进行教学反思和修正,生成设计和实施案例。

案例研究法:深入研究系统化教学设计案例,发现共性,抽象出系统化教学设计的元素,借此构建单元系统化教学设计模型和单元系统化视域下的单篇、群文教学设计模型。

二、结论与对策

在进行原本计划(立项和开题阶段)的《必修》《选择性必修》教材22个读写单元系统化教学设计研究的过程中,通过调查问卷、走访访谈等途径发现教师在单篇、群文阅读教学和整本书阅读教学方面都存在诸多问题与困惑,于是拓宽了本课题研究范围,同时还进行了单篇、群文阅读教学和整本书阅读教学的相关研究,以期为广大教师提供更多的教学引导、支持和参考。

(一)教材结构化统整解读及基于教材特点的教学建议

1.统编高中语文教材概况和编写特点

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》指出:“普通高中语文课程由必修、选择性必修、选修三类课程构成。三类课程分别安排7—9个学习任务群。”这是教材编写的依据,由此形成三类教材。

《必修》教材2册共16个单元,覆盖课标要求的“文学阅读与写作”等7个学习任务群;《选择性必修》教材3册共12个单元,覆盖课标要求的“中国传统文化经典研习”等9个学习任务群;《选修》教材于2022年8月出版5本,包括“中国传统文化专题研讨”等5个任务群(《跨文化专题研讨》未正式出版)。

《必修》教材中,整本书阅读单元包括“单元导语”“导入语”“阅读指导”和“学习任务”四个部分,意在以阅读为核心,以任务为引领,指向整本书阅读兴趣的激发、阅读习惯的养成、阅读经验的建构,帮助学生形成适合自己的读书策略和方法,扩大学生阅读面。

《必修》和《选择性必修》教材中,以读写为主的单元包括“单元导语”“课文及注释”“学习提示”“单元学习(研习)任务”四部分,以主题聚合、打破文体、以单篇加多篇的方式组合成单元教学资源,带有明显的整合性质。

综合实践活动单元包括“单元导语”“学习活动”“学习资源”三个部分,强调多种学习方式的综合,以提高学生语文综合运用的能力和实现学生核心素养发展的综合效应。

《选修》教材中,《汉字汉语专题研讨》以交际为主线,力图让学生循此主线研讨汉字汉语运用问题,其6个单元包括“单元导语”“专题(含专题指导和研讨任务)”“学习资源”三部分;其他四册书的单元栏目编排与《必修》和《选择性必修》的读写单元大体一致(《中华传统文化专题研讨》多出“参考读物”和“知识链接”两个栏目),体现了教材编写一贯性、联通性与整体性的特点。

2.三类教材书册之间的内在关联

教材编者统筹落实课标要求,统筹规划必修、选择性必修、选修三类课程,打通三类教材的设计,在一致性、关联性的基础上体现出层次性、发展性,做好了教材之间的衔接与互补,体现贯通性和差异性:三类教材在指导思想、编写思路、主体框架设计等方面基本保持一致,体现出教材的前后关联与贯通;根据课程标准对三类课程的不同要求,尽可能凸显出《选择性必修》和《选修》教材在拓展、提高、整合等方面的层次性,适应学生在语言、文学、文化等方面的发展需求,构建出不同教材的梯度和层级——《必修》教材强调共同基础的奠定,《选择性必修》教材注重“面”上的广度,《选修》教材注重“点”上的深度。

三类教材共10本书,构成了一个前后贯通、一脉相承又难度进阶、不断提升、拓展、深化的一体化递进系统,作为一个整体系统落实了课标18个任务群的结构与内容要求,体现了语文课程工具性与人文性相统一的特点和综合性、实践性的课程性质,为师生教学提供了核心资源。把三类教材教好用足,就可以有效发展学生的语文核心素养,落实高中语文课程目标。

3.读写单元内各栏目之间的内在关联

这是基于单元学习(研习)任务进行单元系统化教学设计的关键一步。以思辨性阅读与表达单元为例,通过对“单元导语”“课文”“学习提示”“单元学习任务”的分析和梳理,可以发现,单元内部各栏目之间构成了一个相互照应的结构化的系统。其中“单元学习任务”在教材单元和系统化教学设计中处于关键和枢纽地位,是“单元导语”中“单元核心任务”的具体展开,同时又细化为“学习提示”的细目要求,是在单元主题、任务群目标和单元核心任务引领下的学习实践活动任务群,具有情境化、结构化、整合性、实践性等特点。也就是说,“单元学习任务”上接“单元导语”,下连“学习提示”和“课文”,是一个具有内在逻辑联系的任务链或任务群,完成“单元学习任务”的过程,也就是通过自主学习实践活动,达成教学目标,培育语文核心素养的过程。读写单元各栏目之间的内在关联示例表示如下。

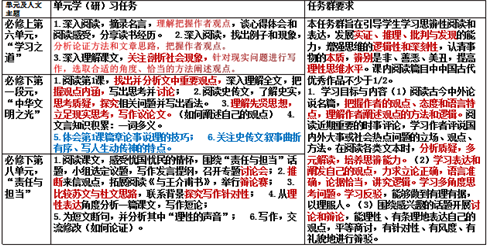

表1:“责任与担当”单元栏目关系结构表

|

|

4.单元之间的内在关联——以“思辨性阅读与表达任务群”为例

思辨性阅读与表达任务群“旨在引导学生学习思辨性阅读和表达,发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑,提高理性思维水平”,在必修教材中设置了三个单元。除《必修·下》第八单元“责任与担当”之外,“学习之道”单元外,另外两个单元为《必修·上》第六单元“学习之道”和《必修·下》第一单元“中华文明之光”。

这三个单元从引导学生审视切身之事(学习)出发,认识思辨性文本的特质,把握思辨阅读与表达的一般策略;进而深入中国文化的根脉,深化理解作品的思想内涵,体会不同的说理技巧和表达风格,审视作品的现代意义;最后引导学生来到复杂的历史、政治现场,领会古代士人的家国情怀和责任担当意识,把握他们解决现实问题的理性思维方式,学会在辩证分析与合理推论的基础上对作品作出理性判断,养成良好的批判性思维习惯。三个单元紧密联系,逐层推进,构成系统,共同支撑了“思辨性阅读与表达”任务的学习目标与要求。表示如下:

表2:思辨性阅读与表达任务群单元结构表

|

其他各任务群的教材编排同样如此,具有互补性、递进性、系统性、结构化的特点,很好地落实了课标关于课程结构、课程内容与教材编写的要求,为学生核心素养发展提供了适宜的关键资源。

5.基于教材特点的教学建议——领会编者意图,用好统编教材

基于上述特点,如何用好统编教材?如何落实课标要求进行整合教学设计?课题组通过文献研究和听课调研等方式,发现和分析了一线教师在统编教材使用过程中主要存在设计脱离实际、文本理解不深、情境创设虚假、任务设置不当等问题。解决这些问题很重要的一个途径就是要“领会编者意图,用好统编教材”,即要研究教材编者关于教材使用的相关建议,在把教材用好、用透、用足的过程中落实新课标理念,发展学生的语文核心素养。

本课题组研究归纳了编者关于教材使用的观点如下:(1)调整心态,积极应对。(2)研读课标,加深理解。(3)研读教材,深入解读。(4)重视经典,强化读书。(5)反对过多精讲、反复操练。(6)强化系统思维,注重系统设计。

(二)还原、联系、评价、质疑——基于主体间性理论的教材文本解读策略

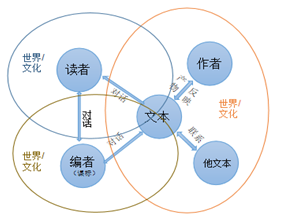

深入解读教材文本是进行优质教学设计的基础性、前提性和关键性工作。课题组基于主体间性理论,认为阅读教学过程中,多元主体之间的交互活动构成文本解读的本质。也就是说,教材文本不是一个孤立的存在物,它处于世界/文化之中,是作者思想的产物和生命的结晶,是教材编者选编的结果,与其他文本相互连接,是读者交流的对象。教材文本解读的过程,就是以文本为媒介,存在于世界与文化之中的读者、作者、编者、文本、其他文本等多元主体之间循环交往互动的过程。教材文本解读多元主体间关系图示如下:

图1:教材文本解读的多元主体间关系图

基于这一动态联系,我们提出了“还原、联系、评价、质疑”的教材文本解读策略:

还原——走向具体精微

想象,还原文字传达的现实场景;

探究,还原文字背后的历史情境;

体贴,还原文字隐含的作者情感。

联系——走向深厚宽广

文内联系,注意比较呼应,分别异同,前后互参,深化思维,促进审美鉴赏的具体化和立体化。

互文拓展,使(教学)内容主题化和结构化(内容的或形式的),拓宽知识文化视野,拓展思维的深度。

评价——走向独立判断

评价,鉴别优劣,评估价值,彰显阅读主体的独立认知和判断。

质疑——走向批判反思

质疑,提出问题,寻求解答,奠基阅读主体的发现和创造,提升思维品质。

通过评价和质疑,真正实现主体之间平等交流和深入对话,使文本解读从理解性阅读走向阐释性解读,即从“前见”、理解走向建构、创造,使文本解读成为各主体价值彰显和意义生成的过程。

(三)语文教学的“真实情境”是“相对于学生学习而言具有真实性”的情境

诸多研究者和教师对“真实情境”存在误解与误用:一是认为“真实情境”就是参照现实而具有同一性或复现性的场景;二是认为“真实情境”是教师预设的静态结果。

通过较为全面深入的研究,课题组认为应从以下四个方面来理解语文教学的“真实情境”:(1)情境范畴包含广大,情境创设资源丰富;(2)“真实情境”是相对于学生而言且在师生互动中生成的;(3)“真实情境”是普遍存在且与学习方式紧密联系的;(4)“真实情境”是有助于学生自主学习且致力于素养发展的。

本课题组还以必修上第一单元文本为例,分别阐述了“个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境”三种情境的内涵与特征,并举例阐述了三类情境融合创设的具体方法及其共生效果。

(四)单元系统化/系统化视域下教学设计模型构建

基于文献研究、行动研究和案例总结提炼,构建了单元系统化教学设计模型、单元系统化视域下的教学设计模型,为广大教师提供操作借鉴。

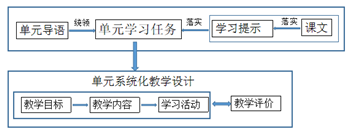

1.以单元学习(研习)任务为抓手的单元系统化教学设计模型

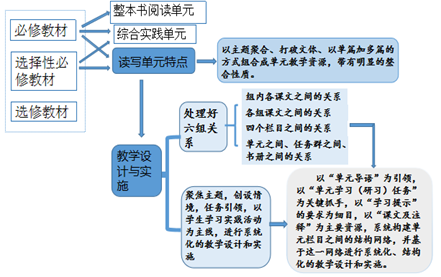

根据上文对教材的分析可知,高中语文统编教材以读写为主的单元带有明显的整合性质,这就要求教师在课程实施中落实新课标理念,对教材有系统的理解、整体的把握,既能驾驭“人文主题”与“学习任务群”之间的关系,又能上接新课标理念,下探文本等资源的核心,从宏观和微观等不同维度构建教材理解的结构化的系统网络,进而依据对课标、教材、学生等情况的理解做出结构化的单元系统化教学设计并进行教学实施,力促学生自主学习和深度学习,只有这样,才能真正落实新课标理念,用足用好教材,发展学生的语文核心素养。基于教材系统理解的单元教学设计路径图图示如下:

图2:基于教材系统理解的单元教学设计路径图

根据以上分析研究,我们构建了以下单元系统化教学设计模型:

图3:以单元学习任务为抓手的系统化教学设计模型

2.单元系统化视域下教学设计“六个意识”的冰山模型

基于参加“青教赛”教研组和青年教师的困惑,提出高中语文赛课、各种公开课以至日常课堂教学设计要有“六个意识”:要以“生本意识”为支撑,以“课标意识”为引领,落实“教材编者意识”“资源扩展意识”“活动递进意识”“思维进阶意识”,以此构建有灵魂、有厚度、有深度、有广度、有生命的素养课堂,实现课堂教育教学价值的最大化。教学设计“六个意识”的冰山模型如下图所示:

(五)一般学术著作整本书阅读策略模型和阅读方法指导

1.一般学术著作整本书“六步阅读策略”模型

基于教师教学困惑,根据新课标理念和要求,结合全球阅读标准如PISA阅读素养的构成,提出对《乡土中国》乃至一般学术著作的阅读策略,并依之撰写了《<乡土中国>导读》:

(1)利用序跋、目录等,大体感知全书内容。

(2)精读每一章节,辨析材料与观点的关系,梳理行文思路,把握概念内涵和思想观点。

(3)梳理全书大纲小目及其关联,做出全书内容提要,把握全书整体内在逻辑,理解书中的重要观点和作品的价值取向,探究语言特点和论述逻辑。

(4)阅读相关文献,了解作者状况和写作背景;链接阅读他人相关评述,加深对著作的理解。

(5)联系个人经验,深入理解作品,联系当代社会特点,与著作对话,深入探究,评价质疑,批判创造。

这样,就构成了以下一般学术著作整本书阅读的“六步阅读策略”模型:

大体感知—章节精读—整体构建—拓展阅读—评价探究—批判创造

图5:一般学术著作“六步阅读策略”模型

2.《乡土中国》整本书阅读的方法指导——在定义拟写中读懂“乡土”概念

根据《乡土中国》一书概念繁多、概念阐述方式多样的特点,针对书中不同的概念阐述方式,总结出深入理解概念内涵的四种方法:喻体感知法,现象聚焦法,比较辨析法,典籍辅助法。并通过完成定义拟写的教学活动,深入理解概念内涵,为把握作者观点奠定基础,以更好地读懂《乡土中国》整本书。

以上五个方面的成果从统编教材的结构化统整解读到基于教材编写特点提出相应教学建议,再到提出教材文本解读策略,继而厘清什么是语文教学的真实情境并进行了创设示例,构建了以“单元学习任务为抓手”的单元系统化教学设计模型和单元系统化视域下教学设计“六个意识”的冰山模型,提出了一般学术著作整本书阅读策略模型和阅读方法指导,具有内在的逻辑一致性,理论成果的框架结构图如下:

图6:“从教材理解到教学落实”的理论成果结构图

《基于单元学习(研习)任务的统编高中语文教材系统化教学设计研究》课题组

2024年7月1日